研究対象と分野

甲殻類の一グループであるカイアシ類のうち自由生活性の種は、あらゆる海洋環境に適応し、プランクトン及び小型底生生物(メイオベントス)として優占的に出現する動物群である。カイアシ類のうち外洋中深層から沿岸域に出現するプランクトン性種及びメイオベントス性種の分類学、多様性と分布様式、群集構造と物理化学的環境との関係、生活史戦略、さらに同類を用いた環境評価への応用に関する研究を行ってきた。現在は、主にプランクトン性カイアシ類を対象とした生物海洋学的研究を進めている。

現在の主要な研究テーマ

-

1.浮遊性カイアシ類の生活史戦略の多様化と進化1:ユーカラヌス科とカラヌス科における成長に伴う季節的鉛直移動のパターンと再生産(卵生産)戦略の関係

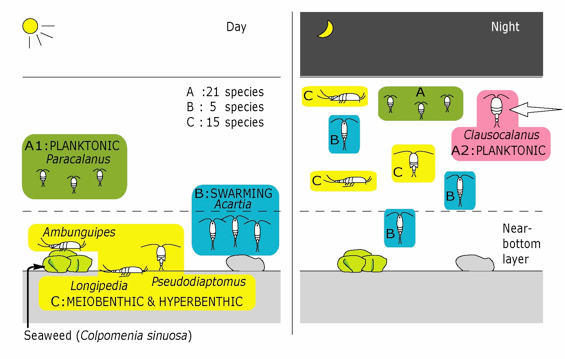

図. Pareucalanus attenuatus(ユーカラヌス科)とCalanus sinicus(カラヌス科).

概要:「海の砂漠」であると考えられてきた亜熱帯海域の海洋像は、近年の栄養塩環境や植物プランクトンに関する研究によって大きく変化しつつある。かつて同海域は、表層の栄養塩濃度が常に低いため、季節的な基礎生産の変動に乏しく、一様に貧栄養な海域として認識されてきた。しかし、近年のナノモルレベルの栄養塩の解析や亜熱帯性低気圧の通過による海洋表層の擾乱に伴う下層からの栄養塩供給、さらに海洋島や海山周辺での地形性湧昇に伴う基礎生産の局所的な増加など、亜熱帯海域の生態系の生産構造は時空間的に変動している事が示唆されている。

亜熱帯表層の動物プランクトンは、主に体長1mm前後の小型のカイアシ類により構成されており、その生活史は季節性に乏しく、周年再生産を行っていると考えられている。しかし、亜熱帯性のカイアシ類のうち、Calanidae科とEucalanidae科に属する大型種において、亜寒帯海域で優占する同属種と同様に「成長に伴う鉛直移動(OVM)」を行う生活史戦略が明らかとなりつつある。これらの研究結果から、亜熱帯海域の新生産のある部分は時空間的に突発的・局所的な現象で支えられ、2次生産者である動物プランクトンのうち大型のカイアシ類は、これら非定常的新生産を有効に利用するため、成長に伴う鉛直移動に代表される特異的な生活史戦略を獲得している可能性が予想される。

そこで、海洋生態系の主要な二次生産者である両科カイアシ類のOVMと再生産戦略がどのように低緯度から高緯度海域へと適応してきたのか、生活史戦略の多様化の過程を明らかにすることを目的として研究を行っている。

-

2.固定試料を活用した浮遊性カイアシ類の卵生産の復元:中・長期の環境変動と卵生産の関係

図. Eucalanus californicus成体雌の異なる生殖腺の発達段階.

概要:近年、太平洋十年規模振動を代表とする中長期的な気候変動や黒潮の大蛇行など海流系の変動に対応し、動物プランクトン群集の組成や増殖時期、増殖海域が変化し、日本近海の魚類資源が大きく変動している可能性が示されつつある。したがって、水産有用魚種を含む高次栄養段階の生産量の変動機構を解明するためには、植物プランクトンによる基礎生産の推定だけなく、魚類生産に直結する動物プランクトンの二次生産の時空間変動を把握することが必要不可欠である。

動物プランクトンとして、あらゆる海域で卓越するカイアシ類は、基礎生産者である植物プランクトンを摂餌し、他方で浮魚類等の高次栄養段階の主要な餌資源となっており、海洋生態系内の物質循環を規定する鍵グループである。本研究では、カイアシ類の二次生産の指標としての卵生産に着目し、固定試料中の雌成体の生殖腺成熟度を指標とした過去の卵生産速度の復元法を提案する。さらに、日本近海の各海域で長年継続されているモニタリング試料に本方法を適応し、カイアシ類の分布密度と卵生産速度の中長期の変動を明らかにする。

現在までの指導学生の卒論・修論テーマ

2017年度卒業・修了(予定)

卒論(理工学部)

未定

修論(環境情報研究院)

-

•相模湾における浮遊性カイアシ類Calanus sinicusの産卵戦略:卵サイズの季節変化について(仮)(美川)

-

•相模湾におけるEucalanus属カイアシ類2種の生活史戦略と個体群動態の解析(仮)(井川)

-

•サフィリナ科カイアシ類の色彩変化の種間比較(仮)(大高)

2016年度卒業・修了(予定)

卒論(理工学部)

-

•浮遊性カイアシ類Calanus sinicusの長期モニタリング試料を活用した卵生産復元のためのモデル式の検討(仮)(不島)

2015年度卒業・修了

卒論(理工学部)

-

•相模湾における浮遊性カイアシ類Eucalanus californicusの個体群動態と卵生産の解析(井川)

修論(環境情報研究院)

-

•相模湾における浮遊性カイアシ類Calanus sinicusの卵生産と生活史戦略(山口)

2014年度卒業・修了

卒論(理工学部)

-

•相模湾における浮遊性カイアシ類Eucalanus californicusの個体群動態と生活史の解析(戌亥)

2013年度卒業・修了

卒論(注:教育人間科学部学生を委託指導)

-

•相模湾真鶴半島におけるAcartia属カイアシ類の季節消長の地域差(山口)

-

•相模湾における浮遊性カイアシ類Calanus sinicusの個体群動態と成体雌の卵巣成熟段階の解析(後藤)

過去の研究概要

1)学部・修士課程(横浜国立大学)

卒業論文および修士論文では、プランクトン性カイアシ類について相模湾中央部の中深層から浅海域までを調査海域とし、沿岸域での周年変化に加えて、湾央での鉛直分布や沿岸域での水平分布の調査結果をもとに、同類の多様性と分布様式について解析を行った。その結果、プランクトン性カイアシ類約180種を同定し、同海域のカイアシ類の高い多様性と、各々の種が浅海域から外洋遷移域に至る広範囲で多様な分布様式を示すことを明らかにした。

2)博士課程(京都大学)

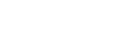

博士課程では、夜間浮上性のカイアシ類に関する研究を田辺湾(和歌山県)で行った。夜間浮上性種とは、昼間は海底の堆積物中やその表面、近底層に分布し、夜間には海水柱内に泳ぎ出す生態をもつ種群である。同類は、採集と種同定の困難さから研究例自体は少ないが、海水柱内と海底内の生態系を能動的に繋ぐことにより、系内の物質収支を考える上で重要な動物群と考えられている。本研究の成果としては、夜間浮上性カイアシ類の種の特定とその構成、海水柱内における時系列及び鉛直的な分布パターンと生物量の変動を明らかにした。

図. 田辺湾における夜間浮上性種(BとC)を含む日周鉛直移動を行うカイアシ類の分布様式.

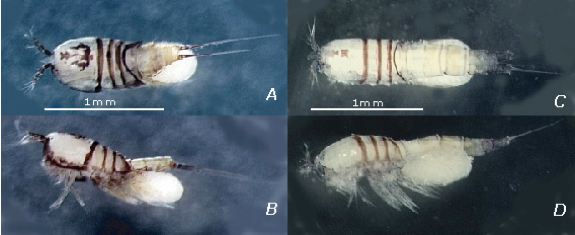

さらに、これら夜間浮上性カイアシ類のうち、夜間の出現個体数や体サイズから生態学的に重要と考えられたソコミジンコ目に属する2種、Ambunguipes rufocinctaとEudactylops spectabilisについて、飼育実験による観察と化学組成の測定を行った。その結果、2種の成長速度と成長ステージ毎の体長-乾燥重量、体長-炭素量の関係を明らかにした。また、両種が他の沿岸性カイアシ類と比較し大きな生物量を持つ事、餌及び昼間の生息場所としてフクロノリ(褐藻)を利用している事、さらに餌として利用するフクロノリの利用部位の差異を主な原因として2種間で化学組成(炭素/窒素比)が異なることを明らかにした。

図. Ambunguipes rufocincta (A, B)とEudactylops spectabilis(C, D)の抱卵雌.

3)研修員・教務補佐員(京都大学)

海洋生物に対する海洋中のCO2濃度の上昇及びCO2の海洋投棄による影響を評価することを目的とし、海産プランクトン性カイアシ類2種、Acartia steuriとAcartia erythraeaを用いて、京大瀬戸臨海実験所の栗原晴子博士(現在長崎大学)、白山義久教授と共同研究を行った。その結果、両種に対し高濃度CO2海水が致死的な影響を与える事に加えて、比較的低いCO2濃度においても卵生産速度や幼生成長率の低下などの亜致死的な影響を受ける事を明らかにした。それまで、同分野の先行研究では、主に致死的な側面に関してのみ議論されていた(Tamburri et al., 2000. A field study of the effects of CO2 ocean disposal on mobile deep-sea animals. Mar Chem. 72: 95-101)。しかし、本研究の結果は、これまで影響が少ないと考えられていた低いCO2濃度においても亜致死的な影響を通じて、海洋中のカイアシ類個体群の減少を引き起こす可能性を示唆するものである。

4)COE研究員(横浜国大)

修士研究で行った相模湾のプランクトン性カイアシ類に関する研究を発展させ、同類の群集構造と多様性の時空間変動に関して、海洋環境と生物の生活史を考慮し解析を行った。

一方、海洋生態系の保全と物質循環に関する研究として、西部相模湾に流入する主要な河川である酒匂川・早川河口域を中心として調査・研究を実施した。沿岸域における陸域起源の物質、特に炭素、窒素、リン、珪素等の負荷量とそれらの化学量論的(Stoichiometeric)な構成比が、沿岸生態系の低次栄養段階を構成する生物群であるプランクトンや小型底生生物に与える影響を解析した。特に、本調査海域において赤潮を形成する渦鞭毛藻類であるCeratium fususとCeratium furcaの個体群動態と増殖生態の解析を行い、赤潮形成において鍵とる環境条件の解明を行った。

海洋生物を指標とした環境評価に関する研究として、相模湾真鶴港内をモデルとし、小型底生生物群集を指標した比較的簡便な方法を用いた湾港環境の評価法の開発を行った。その結果、小型底生生物の高次分類群を用いた評価法は、同環境において有効性が低くいものの、海産自由生活性線虫類の種あるいは食性タイプによる評価法が有効であることを明らかにした。

5)ポスドク〜特任准教授(東大海洋研)

(独)水産総合研究センター(中央水研と東北水研)との共同研究として、熱帯・亜熱帯海域の浮遊性大型カイアシ類の生活史に関する研究を行った。本研究の成果としては、Neocalanus gracilisの「成長に伴う鉛直移動」を行う生活史を初めて明らかにし、Neocalanus属が低緯度海域から高緯度海域へと進出した過程において、祖先型と想定される亜熱帯性のN. gracilis型の生活史が有利となった可能性を提示した。さらに、Eucalanus californicus、Rhincalanus nasutus、Rhincalanus rostrifronsの「季節的な成長に伴う鉛直移動」を行う生活史の解析し、本種の地域個体群の維持において、深層の物理環境と本種の休眠深度が鍵となっていることを初めて明らかにした。